von Walter Mandić

Die vielen kleinen Lokalpolitiker des am dichtesten besiedelten Bundeslandes Deutschlands bereiten sich aktuell für die kommende Kommunalwahl am 14. September vor. Gewählt werden dabei Bürgermeister, Landräte sowie Ratsmitglieder der Städte, Gemeinden und Landkreise.

Außerhalb der Großstädte und insbesondere in den vielen kleinen Gemeinden Nordrhein-Westfalens sind die Kandidaten oft sehr bürgernah und können am zentralen Marktplatz angetroffen werden. In wenigen Fällen werden parteilose Kandidaten gewählt, die sich ausschließlich durch ihr persönliches Engagement in der Gemeinde beweisen. Doch ob in Düsseldorf, Olpe oder Heimbach: Die Position des Bürgermeisters ist letztendlich nur die einer höheren Verwaltungskraft. Sie darf Einfluss darauf nehmen, wie die Gelder der Stadt bzw. der Gemeinde genutzt werden sollen, welche Maßnahmen priorisiert werden sollen etc. Die Bundesrepublik nennt dieses Prinzip „kommunale Selbstverwaltung“, da die Rathäuser und die in ihnen sitzenden politischen Vertreter die lokale Politik verwalten dürfen.

Dieses Jahr werden die Ratssitzungen der Gemeinden und Städte sich besonders einem Thema unterwerfen müssen – das kommunale Rekorddefizit seit 1990. Der kommunale Finanzreport 2025 der Bertelsmann Stiftung geht sehr detailreich auf die Probleme der Finanzierung von Gemeinden und Städten ein. Von dem deutschlandweiten kommunalen Defizit von 24,8 Milliarden Euro im Jahr 2024 machte der kommunale Haushalt NRWs ein Defizit von 6,8 Milliarden Euro aus1. Alle Kommunen sind deutschlandweit an einem Punkt angelangt, an dem kaum ein Projekt mehr begonnen wird, sofern nicht zusätzlich Gelder aus dem großen Förderdschungel den Eigenanteil minimieren. Selbst wenn der Eigenanteil bei nur 20 Prozent liegt, ist das den Kommunen in vielen Fällen zu teuer. Daran werden höchstwahrscheinlich Sanierungsarbeiten an Schulen und Straßen leiden müssen ebenso wie die Aufrechterhaltung und der Ausbau von Infrastruktur wie der Telekommunikation, Bestandteile der Versorgung wie Krankenhausmaterialien und natürlich das Gehalt der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst.

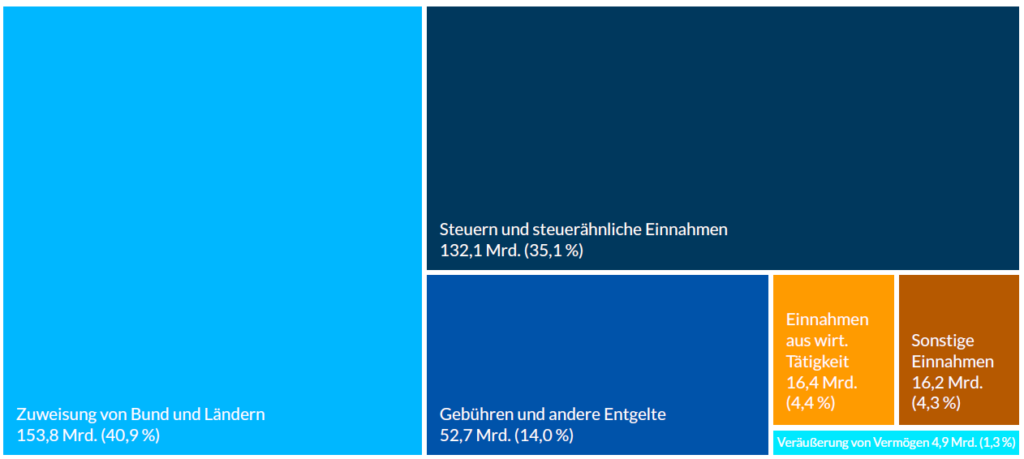

Das große Problem der sogenannten kommunalen Selbstverwaltung liegt jedoch deutlich tiefer, denn verwalten können die Kommunen nur die Reste, welche die Kapitalisten und die Bundesregierung ihnen übriglassen. Die Finanzierung des eigenen Haushaltes erfolgt aus wenigen Geldtöpfen – im Durchschnitt wird der kommunale Haushalt zu 41 Prozent durch Zuweisung von Bund und Ländern finanziert (Abbildung 1). Diese ergibt sich unter anderem aus der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune. Wichtig für die Lokalpolitiker ist der Abschnitt „Steuern und steuerähnliche Einnahmen“, wodurch etwa 35 Prozent des durchschnittlichen kommunalen Haushaltes gedeckt werden2. Die wichtigsten lokalen Steuereinnahmen sind die Grund- und die Gewerbesteuer. Hier besteht der einzige nennenswerte Spielraum der Selbstfinanzierung, da das Rathaus selbst die Höhe dieser Steuersätze entscheiden darf. Die Gewerbesteuer macht im Durchschnitt 47 Prozent dieser Steuereinnahmen aus und ist daher am attraktivsten für die Lokalpolitiker. Entweder lokal ansässige Unternehmen sind sehr erfolgreich und können dadurch viel Gewerbesteuer zahlen – so geschehen in Mainz (Rheinland-Pfalz), wo der Konzern BionTech durch seine Extraprofite dazu beitrug, der Stadt eine Gewerbesteuer von etwa einer Milliarde Euro zu übergeben3; oder das Rathaus steigert die Gewerbesteuer, um mehr Gelder für die sogenannte „Selbstverwaltung“ herauszuholen. In wenigen Fällen kann auch eine Senkung der Gewerbesteuer dazu führen, mehr Firmen anzulocken und dadurch als Steueroase temporär von vielen, in den meisten Fällen auch großen Firmen und Konzernen, Steuereinnahmen zu generieren. In NRW ist Monheim am Rhein ein Beispiel hierfür. Im Nachbarland Niedersachen war dies eine Zeit lang Lemförde, welche sich nach mehreren Jahren niedriger Gewerbesteuer verschuldete, diese anhob und dadurch letztendlich den Großkonzern BASF vertrieb und selbst tief verschuldet zurückblieb. Denn mit der Zeit steigt natürlich das Interesse und die Notwendigkeit an kommunalen Ausgaben, und diese müssen finanziert werden. Nicht jede Kommune kann sich daher überhaupt dieses Konzept der Standortstrategie „leisten“. Wenn eine Kommune durch niedrige Steuern temporär mehr Geld verdient, dann ist dies niemals ohne einen Schaden für andere Kommunen möglich. Zusätzlich werden den Kommunen immer mehr Aufgaben zugeteilt, während jedoch nicht entsprechende Gelder von Bund und Ländern hinzukommen. Bekannte Themen sind hierbei der Klimaschutz und die Klimaanpassung.

Abbildung 1: Durchschnittlicher Haushalt der Kommunen der BRD (Freier et al. 2025)

Bei fehlenden Einnahmen besteht für die Kommunen die Möglichkeit an den Ausgaben zu sparen. Diese lagen im Jahr 2024 bei etwa 400 Milliarden Euro und damit leicht über den Einnahmen von 376 Milliarden Euro. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus den Personalausgaben (26 %), laufendem Sachaufwand (24%), Sozialausgaben (30%), Investitionen (12%) und Zinsausgaben (1%). Der Investitionsrückstand beläuft sich auf deutschlandweit 186 Milliarden Euro.4 Über die Hälfte dieser fehlenden Investitionen betreffen die Straßen und Schulen (vgl. Abbildung 2). Da die aktuelle Regierung deutlich gemacht hat, an den Ausgaben sparen zu wollen, ist es wahrscheinlich, dass dieser Investitionsstau wächst, was letztendlich alle Einwohner und besonders die Schüler und Lehrer zu spüren bekommen werden.

Besonders im Fokus der Einsparpolitik stehen die Punkte Personal- und Sozialausgaben. Um die Wirtschaftsleistung des deutschen Imperialismus und die Profite des Kapitals am Laufen zu halten, muss der Staat hier sparen. Die Sozialausgaben beliefen sich auf etwa 85 Milliarden Euro, im Jahr 2014 lagen diese noch bei 50 Milliarden.5 Diese Erhöhung erklärt sich in Teilen durch die steigenden Renteneintritte der älteren Generation sowie durch Ausgaben in der Flüchtlingshilfe. Gleichzeitig wirkt sich die Inflation auf diese Zahlen aus. Der Diskurs der aktuellen Bundesregierung ist hierbei klar – „den Gürtel enger schnallen“. Es wird nach unten getreten, besonders gegen geflüchtete Menschen und Menschen in prekären Lebensverhältnissen. Die Kommunen tragen weiterhin die Verwaltungskosten sowie Kosten zur Heizung und Miete. Beim Thema Migration sind die Kommunen besonders belastet, sowohl bei der Unterbringung als auch in den Verwaltungsaufgaben. Denn trotz steigender Personalstellen von 22 Prozent in den letzten zehn Jahren sind die Ausländerbehörden überlastet.6 Der fehlende Wohnraum und die ineffiziente, liberale Stadtplanung erschweren den Kommunen die Aufgabe zur Unterbringung von Geflüchteten, weshalb beispielsweise die Gemeinde Merzenich flüchtende Menschen nach Morschenich absetzt – ein Ort, der ursprünglich von RWE abgerissen werden sollte und heute durch seine zerstörten Fenster und abgerissenen Fassaden wie eine Geisterstadt wirkt.

Ähnlich reaktionär ist der Diskurs um die Personalausgaben. Diese stiegen von 2014 bis 2024 von damals 58 Milliarden Euro auf 106 Milliarden.7 Verantwortlich dafür sind einerseits gestiegene Tarifgehälter, die trotz Zuwächsen reale Lohnverluste darstellen8, sowie die Ausweitung der Stellenanzahl im öffentlichen Dienst. Gleichzeitig sank der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben um drei Prozent.9 Unter diesen Posten fallen auch höhere Aufwendungen für Kitas, Pflegeheime und Schulen. Diese Aufgaben sollen zurück in die Privathaushalte gedrängt werden – wodurch die arbeitende Frau noch stärker belastet wird: als Lohnabhängige am Arbeitsplatz und als unbezahlte Arbeitskraft im Haushalt.

Die kommunale Finanzierungskrise wird durch die Haushaltspläne des Bundes intensiviert. Bis 2029 plant die aktuelle Regierung von CDU und SPD die Militärausgaben auf 153 Milliarden Euro im Jahr zu erhöhen. Im Vergleich zum Bundeshaushalt 2024 würden diese Ausgaben 32 Prozent ausmachen und ungefähr 3,5 Prozent des BIP entsprechen. Die Ausgaben sollen jedoch noch auf fünf Prozent des BIP steigen und damit potenziell über 40 Prozent des Bundeshaushaltes ausmachen.10

Für notwendig erachtet diese bürgerliche Regierung solche immensen Ausgaben aufgrund der Verschärfung globaler Konkurrenzverhältnisse, die sich für das deutsche Kapital beispielsweise in der Automobilindustrie und im Maschinenbau bemerkbar machen. Dies erhöht die Bereitschaft von Staaten, ihre ökonomische Macht zunehmend durch militärische Mittel zu sichern. Die Bundesrepublik ist hier keine Ausnahme, sondern Treiber dieser Gewaltspirale. Sie hat aktuell den viertgrößten Militärhaushalt der Welt und soll laut Bundeskanzler Merz zur „stärksten Armee Europas“ aufgerüstet werden. Hierzu gehört auch die Militarisierung der Gesellschaft und der über Umwege eingeleitete allgemeine Wehrdienst.

Da aus dem Bundeshaushalt immer mehr Geld in die Rüstung oder als Subvention in die Konzerne umgelenkt wird, sehen sich viele bürgerliche Lokalpolitiker gezwungen, zu sparen. Sie übernehmen die Rolle der lokalen Verwaltung des deutschen Imperialismus und handeln der Logik des Marktes entsprechend.

Wir möchten den Arbeiterinnen und Arbeitern nicht die Vorstellung mitgeben, dass die Wahl des „kleineren Übels“ auf irgendeine Weise eine Form demokratischer Teilhabe sei, denn sie ist es nicht. Auch die besten Intentionen der Politik müssen den Gesetzen des Marktes unterliegen, ganz egal aus welcher politischen Richtung diese oder jene Maßnahme herkommt.

Noch steht die Kommunistische Partei nicht zur Wahl an. Unsere politische Arbeit zielt noch nicht auf die Tribüne lokaler Rathäuser ab, sondern fokussiert sich auf unsere unmittelbaren Lebensmittelpunkte. Wir sind dort aktiv, wo wir leben, zur Schule oder zur Arbeit gehen. Wir verbreiten das Klassenbewusstsein, um uns langfristig zu nehmen was uns eigentlich gehört – die Produktivkräfte, die Maschinen, den Reichtum, der von uns Arbeiterinnen und Arbeitern Tag für Tag aufs Neue geschaffen wird. Eine Lokalpolitik von der Kommunistischen Partei würde sich daran orientieren. Sie würde alle kommunalen Mittel nutzen, um das Klassenbewusstsein in der Gemeinde oder der Stadt zu stärken, die Rolle der Arbeiterklasse in den Vordergrund stellen. Die Möglichkeiten wären natürlich beschränkt, doch würde unsere Priorisierung in den Ausgaben immer das proletarische Interesse hervorheben, ob im Gesundheitssektor, im öffentlichen Nahverkehr oder kulturellem Angebot. Bis wir so weit sind organisieren wir uns in unseren Gewerkschaften, Schulen, Universitäten und Nachbarschaften. Kommunistische Lokalpolitik kann nicht funktionieren, wenn wir von unserer Klasse abgeschottet in den Büros der Rathäuser sitzen. Die Kommunistische Partei muss als Repräsentantin ihrer Klasse funktionieren und immer in enger Verbindung mit ihr sein. Dazu braucht es jede und jeden.

1 Freier, Ronny; Geißler, René; Raffer, Christian; Scheller, Henrik (2025). Kommunaler Finanzreport 2025: Knappe Kassen, große Aufgaben. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.

2 Ebd.

3 Manager Magazin (2021): Stadt Mainz erwartet Milliardenüberschuss dank Biontech. URL: https://www.manager-magazin.de/unternehmen/pharma/biontech-bringt-geldregen-stadt-mainz-erwartet-milliardenueberschuss-a-9cdd1120-263c-4fec-b2d4-bb93168547e4

4 Freier 2025

5 Freier 2025

6 Freier 2025

7 Freier 2025

8 Tagesschau (2024): Reallöhne in der EU trotz Tarifplus gesunken. URL: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/kaufkraft-lohnwachstum-beschaeftigte-inflation-konjunktur-reallohn-nominallohn-100.html

9 Freier 2025

10 Die Zeit (2025): Deutscher Wehretat soll bis 2029 auf 150 Milliarden Euro steigen. URL: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2025-06/bundeswehr-wehretat-ruestungsausgaben-verteidigung-nato